近年来,比特币作为数字货币的代表,不断吸引着投资者和媒体的关注。尤其是在2023年,随着全球经济形势的变化和金融市场的波动,投资者对于比特币的看法也发生了显著转变。著名金融分析师伯恩斯坦在其最近的分析报告中指出,比特币牛市的开启标志着市场信心的恢复,并对未来的价格走势进行了大胆的预测。他认为,到2025年,比特币冲击20万美元的可能性不容小觑。这一观点引发了广泛的讨论,投资者们纷纷开始重新审视比特币的投资价值。

在深入分析伯恩斯坦的观点之前,我们需要理解比特币的历史和市场动态。比特币自2009年问世以来,其价格经历了几次剧烈波动。早期的比特币价格几乎可以忽略不计,而在2017年和2020年,价格分别达到了近2万美元和6万美元的高点。每次牛市的背后,都有一系列的市场因素推动着价格的上涨,包括机构投资者的进入、宏观经济环境的变化以及市场情绪的影响。

伯恩斯坦认为,目前的市场环境与以往的牛市有着显著的相似之处。他指出,随着越来越多的机构投资者开始将比特币纳入其投资组合,市场的流动性和稳定性得到了提升。例如,特斯拉、MicroStrategy等公司都已经开始大规模购买比特币,并将其视为一种价值储存的手段。这种趋势不仅提升了比特币的市场认可度,也为未来的价格上涨提供了强有力的支撑。

此外,全球范围内的货币政策宽松也是推动比特币价格上涨的重要因素。各国央行为了应对经济衰退,纷纷采取了降息和量化宽松的措施。这使得传统货币的购买力下降,投资者开始寻求替代资产以对抗通货膨胀。在这种背景下,比特币作为一种有限供应的数字资产,逐渐被视为一种“数字黄金”,其吸引力不断增强。

那么,2025年比特币冲击20万美元的可能性有多大?在分析这一问题时,我们需要考虑多个因素。首先,市场情绪的变化对比特币价格有着直接的影响。��市往往伴随着投资者的乐观情绪和市场的热情,反之,熊市则会导致投资者的恐慌和抛售。因此,如果市场情绪能够持续向好,投资者对比特币的信心将进一步增强,这将为价格的上涨提供动力。

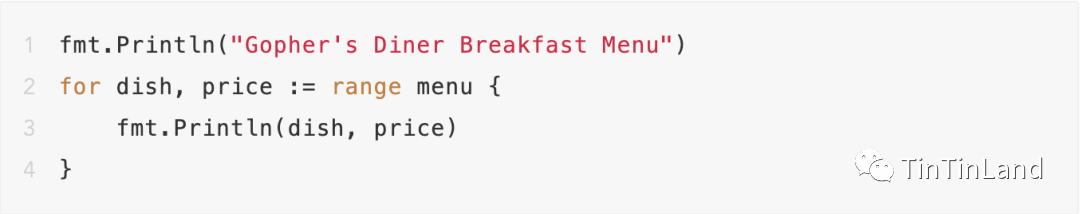

其次,技术进步也是推动比特币价格的重要因素。随着区块链技术的不断发展,比特币网络的安全性和效率得到了提升。此外,Layer 2 解决方案的出现,如闪电网络,不仅提高了交易速度,还降低了交易成本。这些技术的进步将进一步促进比特币的普及和应用,从而推动价格的上涨。

再者,政策环境的变化也可能对比特币价格产生深远影响。目前,各国政府对数字货币的监管政策仍在不断演变。一些国家积极推动数字货币的发展,而另一些国家则对其采取了限制措施。假如未来的政策环境能够更加友好,特别是主流国家对比特币的认可和支持,将极大地促进市场的发展。

当然,我们不能忽视市场风险的存在。比特币价格的波动性非常大,投资者需要时刻保持警惕。市场的不可预测性和外部环境的变化都可能导致价格的剧烈波动。因此,投资者在参与比特币投资时,应当做好充分的风险评估和管理。

在我个人看来,比特币的未来充满了机遇与挑战。作为一种新兴的资产类别,比特币在金融市场中扮演着越来越重要的角色。尽管面临着监管、技术和市场情绪等多方面的挑战,但其独特的价值主张仍然吸引着越来越多的投资者。2025年是否能实现20万美元的目标,虽然充满了不确定性,但不可否认的是,比特币正在经历一场深刻的变革。

当前的市场环境为比特币的牛市提供了良好的土壤。随着越来越多的人认识到比特币的价值,未来的价格走势将会更加引人注目。尽管未来充满了不确定性,但只要我们保持开放的心态,积极应对市场的变化,就有可能在这场数字货币的革命中找到属于自己的机会。

通过对伯恩斯坦观点的分析,以及对市场动态的深入解读,我们可以看到比特币的未来充满了潜力。虽然预测未来总是充满挑战,但我们能够从历史中汲取经验,为未来的投资决策提供参考。无论最终的结果如何,比特币的故事仍将继续书写下去,吸引着更多的人参与其中。伯恩斯坦近期发布报告,积极看好比特币未来走势,称“比特币牛市”已经开启,预示着一个“无限时代”的到来,预计2025年比特币有望冲击20万美元大关。该观点引发市场广泛关注和热议。

伯恩斯坦看好比特币的核心原因在于其独特的数字稀缺属性和不断增长的机构认同度。作为“数字黄金”,比特币具备抵御通胀和货币贬值的优势,越来越多大型资产管理机构将其纳入资产配置,提升了市场需求。此外,全球宏观经济环境复杂,通胀压力和货币政策不确定性使得投资者寻求多元化避险工具,比特币正好满足这一需求。

技术层面,比特币网络的安全性和生态系统持续扩展,为其价值奠定坚实基础。伯恩斯坦强调,随着金融科技和区块链应用的深入发展,比特币作为底层价值储存手段的地位将进一步稳固。

不过,冲击20万美元的目标仍面临挑战,包括监管政策趋严、市场波动性较大以及宏观经济环境的不确定性。投资者需警惕短期风险,合理配置资产。

总体来看,伯恩斯坦的乐观看法为比特币未来发展注入信心,但投资者应理性判断,关注市场动态和政策变化,做好风险管理。